【Wildflowers Letter vol.17】総じて体力オバケだった日々

皆様こんばんは。湿気に耐えられず、ついに今年初の除湿をつけたミホ子です。今回も引き続きイギリス旅行を振り返っていきますわよ。後半には滑りこみで行ってくることができた『ヒルマ・アフ・クリント展』の感想も。最後まで要チェケラですわよー。

運命の出会い

イギリスでの初めての目覚めはam5時から始まりました。交感神経働きすぎですね。朝食は7時からだったので、ゆっくり身支度をして時間をつぶします。ちゃんと前日にシャワーを浴びる善行までしていたので身支度といってもそこまですることなし。ベッドに横になって、そういえばとBumble(マッチングアプリ)を開いてみるとちゃんと現地の人とマッチできる仕様になってました。ひゃー!なんて思ってスワイプしていたらあっという間に朝食の時間に。イギリスでの時間の溶かし方を早くも習得。

わたしが泊まったホテルはビュッフェ方式ではなく、一部のメニューを除いて、全てオーダーしてから調理してあたたかいプレートで出してくれるという、なんともひとり旅行者の心まであたためてくれるサービスでした。

ソーセージ、ベーコン、マッシュルーム、ポーチドエッグ、ハッシュブラウン

これが本当に素晴らしかったです。感動です。ウェイターの方々もとても気さくで親切で、この美味しい朝食と彼女たちのおかげでにこやかに一日を始めることができました。そんなの小学生以来記憶がない……。

この日は大英図書館に行って、ヴァージニア・ウルフの手稿やジェーン・オースティンの机などを見る予定が展示場所を見つけられず、インフォメーションカウンターの方に聞いてもたどり着けずで泣く泣く諦めました。そのかわりガーデニングに関する企画展がやっていたのですかさずチェック。

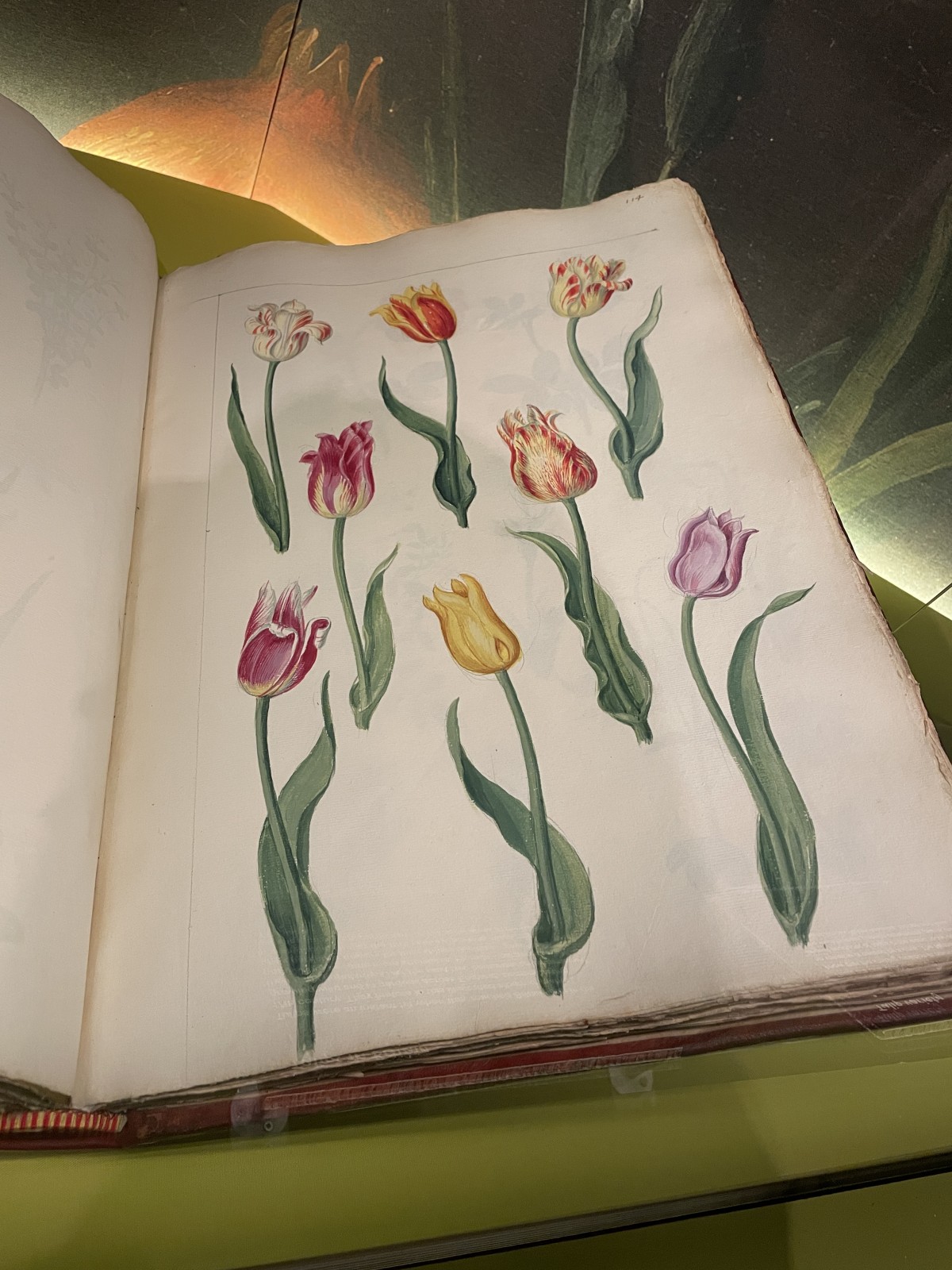

馬鹿デカスケッチブックなのに大きさが伝わらない写真。

お庭&植物好きたちの叡智が詰まった展示で面白かったです。日本でいう牧野富太郎大集合的な。

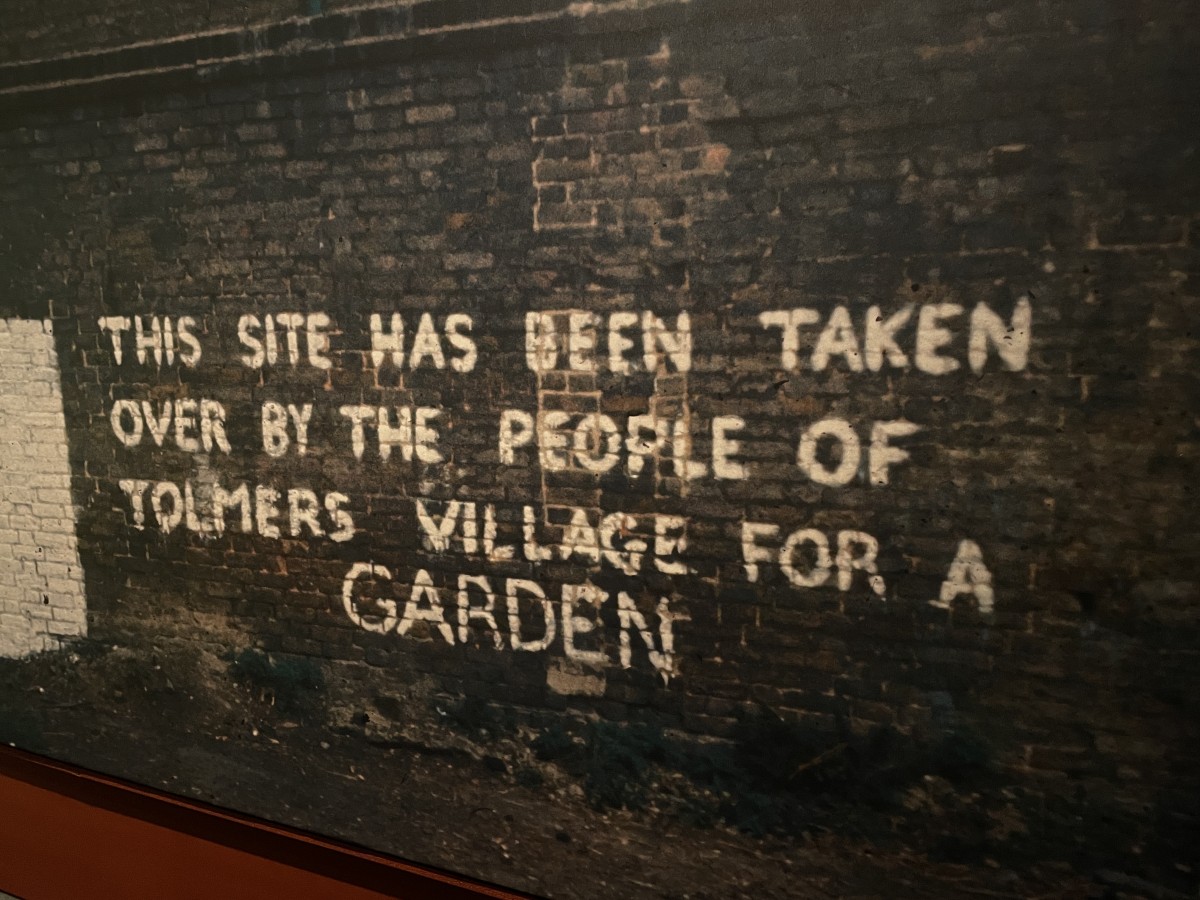

ここらはトルマーズ村のもんの庭じゃ!

こんなん好きよね。

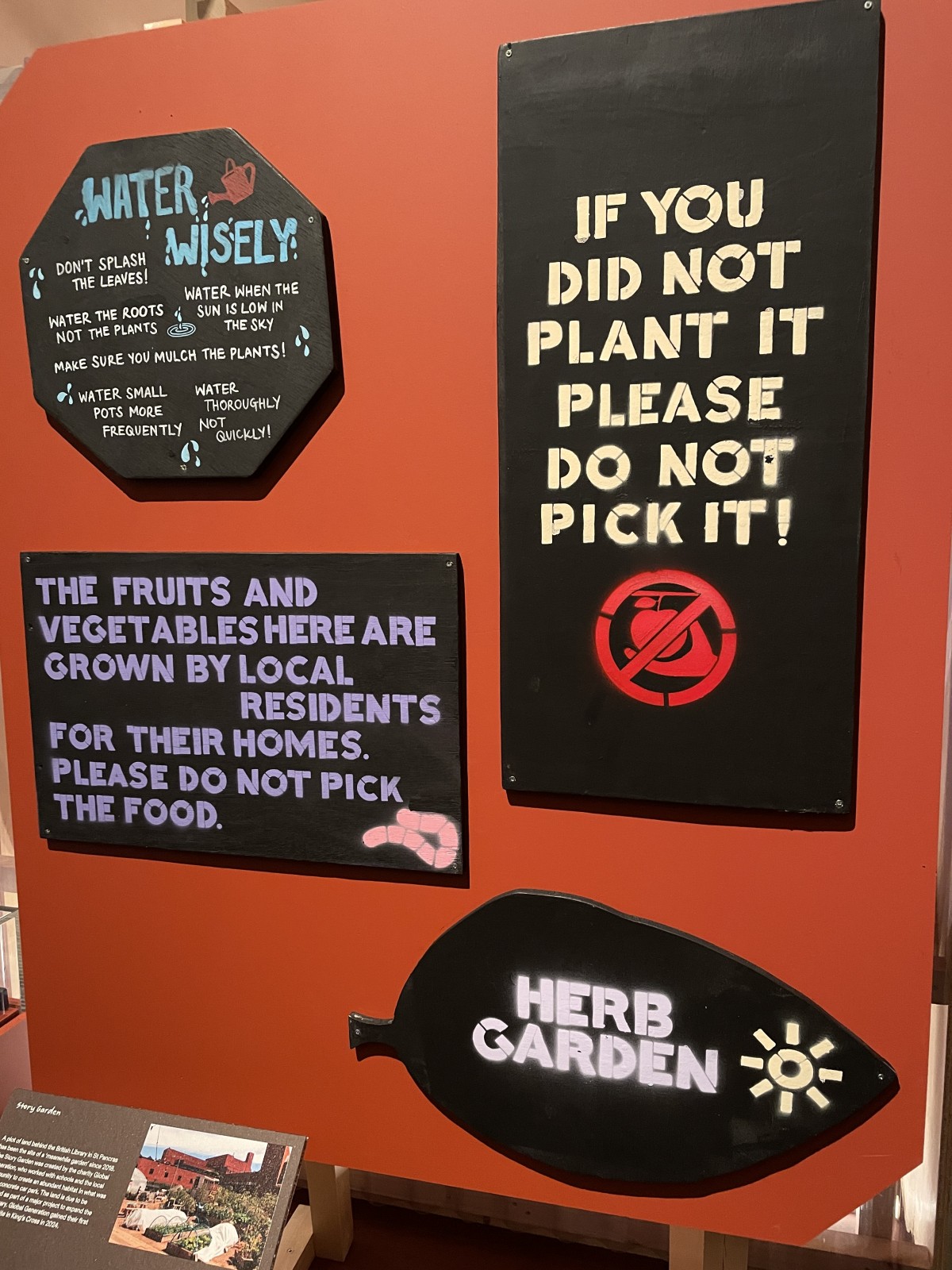

フォントがかわいい。

日本もお庭文化は昔から盛んですよね。趣向は違えど、お庭好きは世界共通。

わたしもこんな感じの写真撮りたい。

前回書いたように、図書館で本を読む予定が席が空いていなかったので思いがけず時間ができたので、近くの本屋さんに行ってみることに。

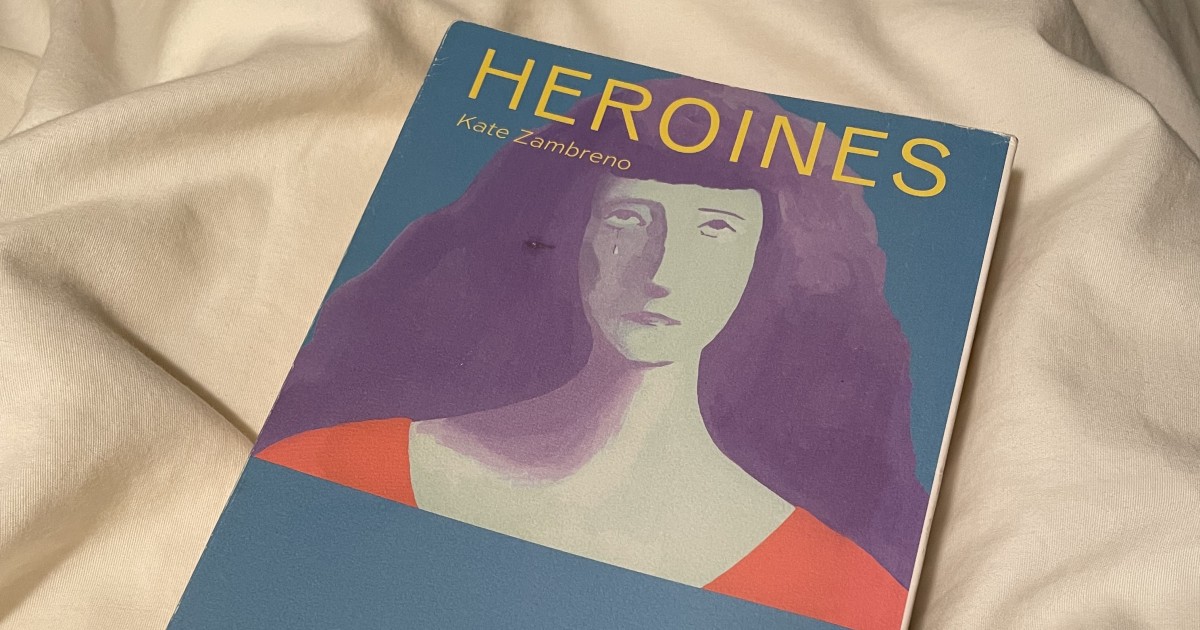

そこに運命の出会いはありました。

Google Mapで調べてみると、大英図書館から歩いて10分もしないところにあるセント・パンクラス駅にHatchardsという本屋を発見。イギリス初の本屋が全然予定になかった本屋になったことは予想外でしたが、入ってみるとなんと素晴らしい品揃えなのでしょう。大きな駅の本屋だったからか、イギリス人作家の本が充実していたり、有名な古典から話題の新刊、お土産に良さそうな本などが並んでいた気がします。

大英図書館でのガーデニング企画展に合わせたものなのでしょうか、お庭をテーマにしたコーナーがあり、真顔で興奮していたわたしの目に飛び込んできたのが、Everyman's Pocket Classicsの『Garden Stories』!!ぴぎゃーーーーー!!!!こ、この本はその題名の通りお庭をテーマにしたアンソロジーなのですが、そこにはヴァージニア・ウルフやキャスリン・マンスフィールドなどに加えて、わたしが日本で一番好きな松田青子さんの「マーガレットは植える」が収録されているのです!!まさか本当に出会えるなんて、しかもこんなに早く……。最後の一冊だったので震える手で抱きかかえました。はぁ、今思い出しても感激です。しかし、この奇跡はまだ終わりません。

店内を隅から隅まで見渡していると、やはり柚木麻子さんの『BUTTER』をはじめ、村田沙耶香さんの『消滅世界』や川上弘美さんの『大きな鳥にさらわれないよう』が一等地に積まれており、日本の女性作家人気は本当だったんだと勝手に涙。

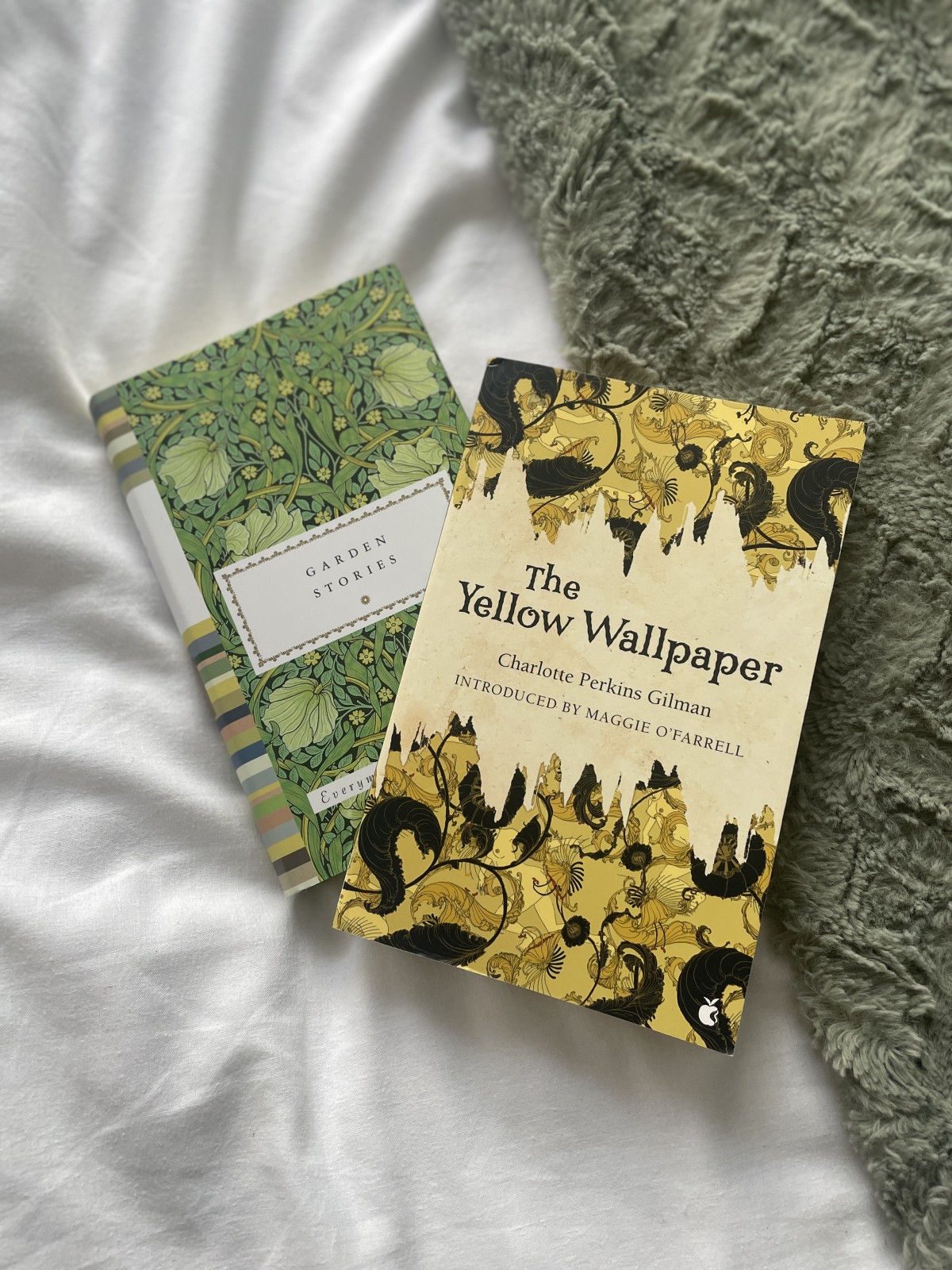

そんなわたしのびちょびちょな目に入ってきたのが、え、『The Yellow Wallpaper』!!?!どぅえーーーーーーーー!!、!!!くっ!!この本は、19世紀に活躍したシャーロット・パーキンス・ギルマンによって書かれたフェミニズム文学の先駆け的な本なのですが、それはもうずっと読みたかった一冊なのです……。多分日本語訳されたものが今はKindleしかなくフィジカルでは出回っていない?ので、原文で読めたらなんて思っていたところ、まさかこの本にもちゃんと出会えるなんて。

え、一発目でほしかった二大洋書が見つかるなんてことありますか?しかもたまたま入った本屋で。これは幸先が良すぎなのでは。

とにかく値段も分からぬままレジでお会計。いくら払ったのかも覚えていないほどの熱でした。本当にありがとうございました。

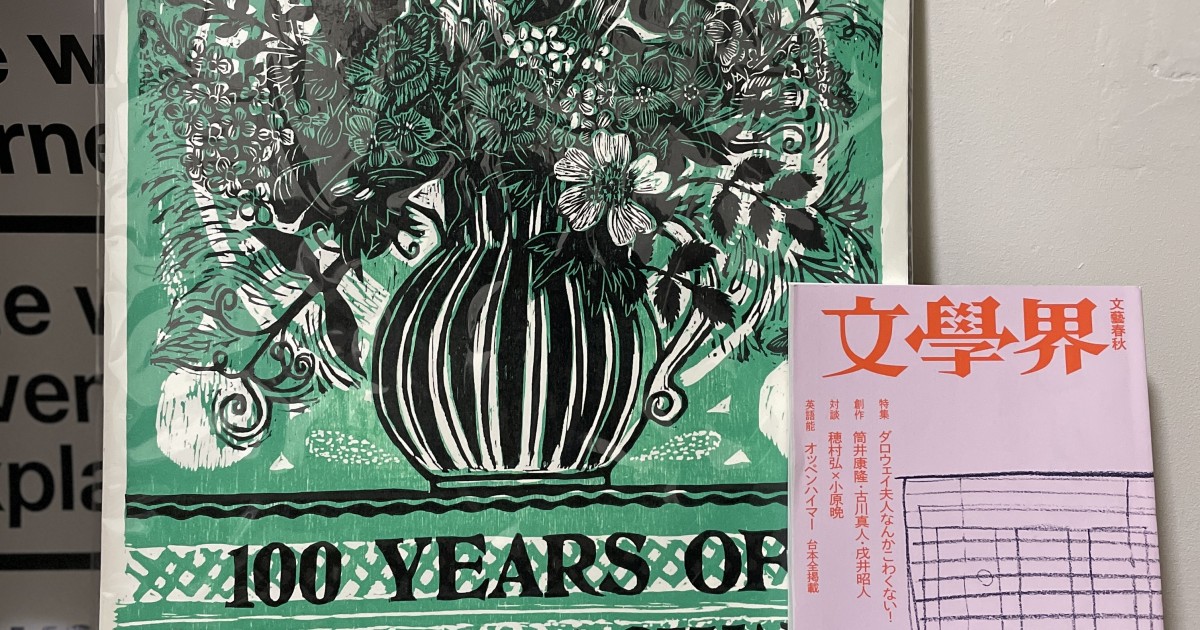

装丁も美しい本たち。

そしてこれにはおまけ話もありまして。興奮冷めやらぬままホテルに帰ってよくよく見てみると、『The Yellow Wallpaper』の一ページが裁断ミスされていた乱丁本だったのです(笑)イギリスで初めて買った本が乱丁本。これもまたなんだか愛おしく、忘れられない出来事になりました。

いざ、本場のオケへ!

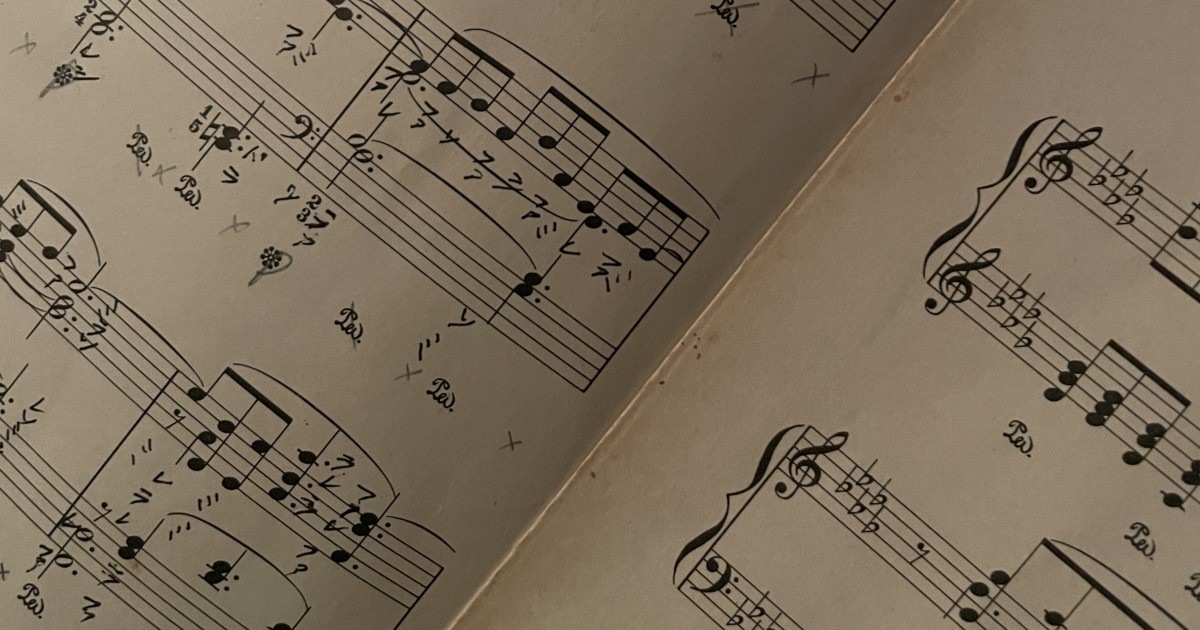

その後Hとアフタヌーンティーをかまして、夜は一緒にロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団を聴きに、本拠地であるカドガンホールへ。最近だと久石譲さんとアルバムを収録したオケとしても有名ですよね。

修道院を改装してつくられたホールらしく、指揮者の汗が見えるくらい近かったです。

この日の曲目はなんとチャイコフスキー。いやぁ、バレエダンサーだった祖父母を持つ身としてはこんなに楽しみなことはありません。

出発前、祖母にこのことを伝えると「いいわねぇ。音楽は自分のものにできるからね」なんてそれっぽいこと言っていて、よく分からないけどかっこいい!となりました。

そして演奏は本当にすんばらしかったです。自分の人生に音楽の道があったかもしれないことを思い出させてくれたくらい素晴らしかった。ソリストのヴァイオリン奏者も卓越した技術と表現力で理解が追いつかないほどでした。あぁ、クラシック音楽っていいですね。

最高な余韻のまま、二人でバスに乗って帰った夜が昨日のことのように思い出されます。

『ヒルマ・アフ・クリント展』

えー、急ではありますが時を今にしていただいて、先日滑りこみで観てきた『ヒルマ・アフ・クリント展』の感想を少々。

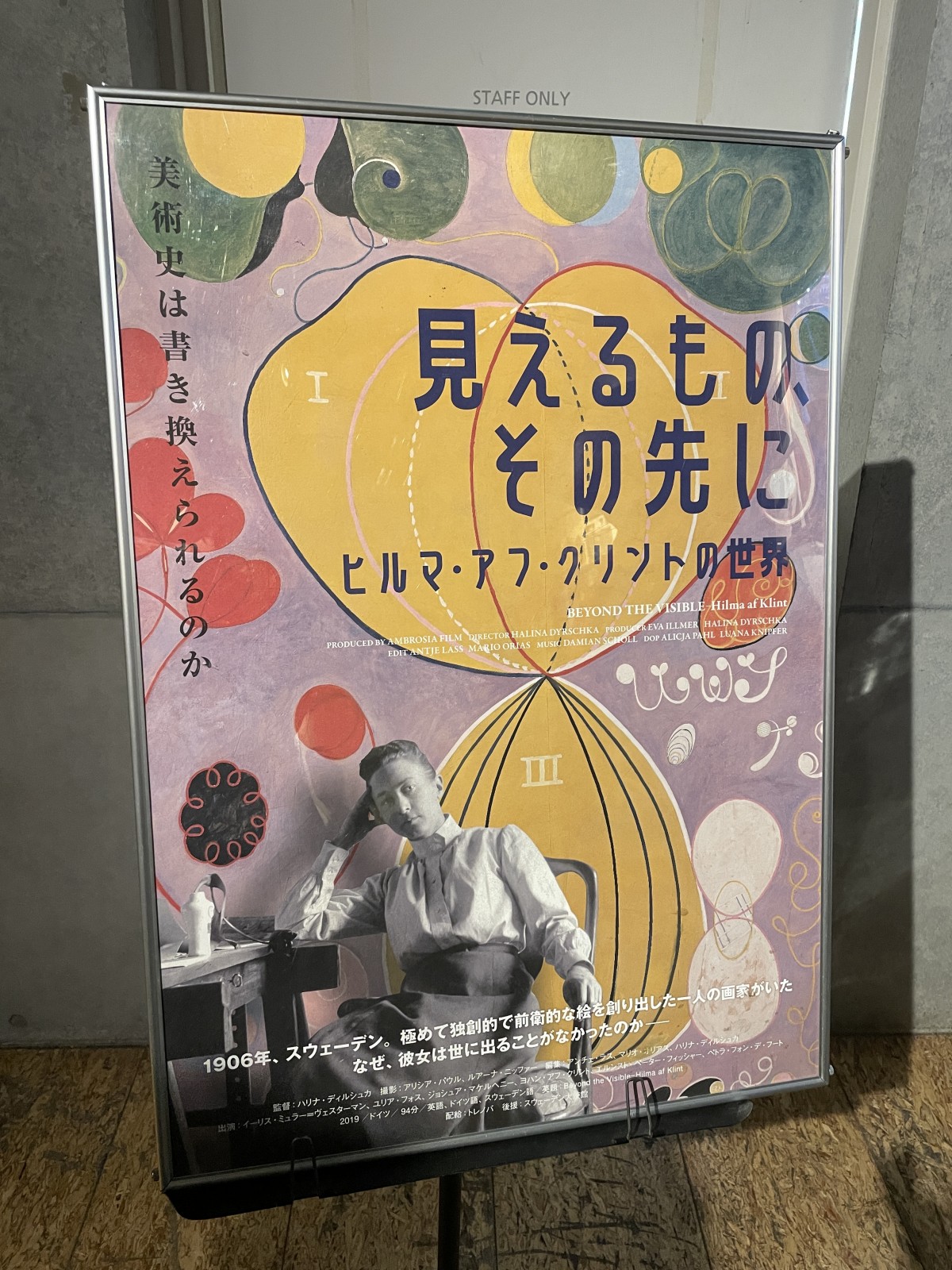

何年か前に彼女のドキュメンタリー映画が公開されていて絶対観たい!と思っていたにも関わらず機を逃してしまっていたのですが、今回の企画展に合わせて渋谷のユーロスペースで再上映されるとな。

ありがてぇありがてぇと思っていたらいつの間にか仕事が始まってドタバタの日々になり、全くタイミングが合わず。どうにか観れたのが会期終了の三日前でした。

このブラウスほしい。

そういえば久しぶりの映画館でした。12時の回を観たのですが、席が8割埋まっていてびっくり。

彼女の偉業に心のなかでの拍手喝采もそこそこに、そのまま国立近代美術館へダッシュ。

今日まででした、すみません……

スウェーデン出身の画家アフ・クリントは、ワシリー・カンディンスキーやピート・モンドリアンら同時代のアーティストに先駆け、抽象絵画を創案した画家として近年再評価が高まっています。彼女の残した 1,000点を超える作品群は、長らく限られた人々に知られるばかりでした。1980 年代以降、ようやくいくつかの展覧会で紹介が始まり、21世紀に入ると、その存在は一挙に世界的なものとなります。2018年にグッゲンハイム美術館(アメリカ、ニューヨーク)で開催された回顧展は同館史上最多*となる60 万人超もの動員を記録しました。

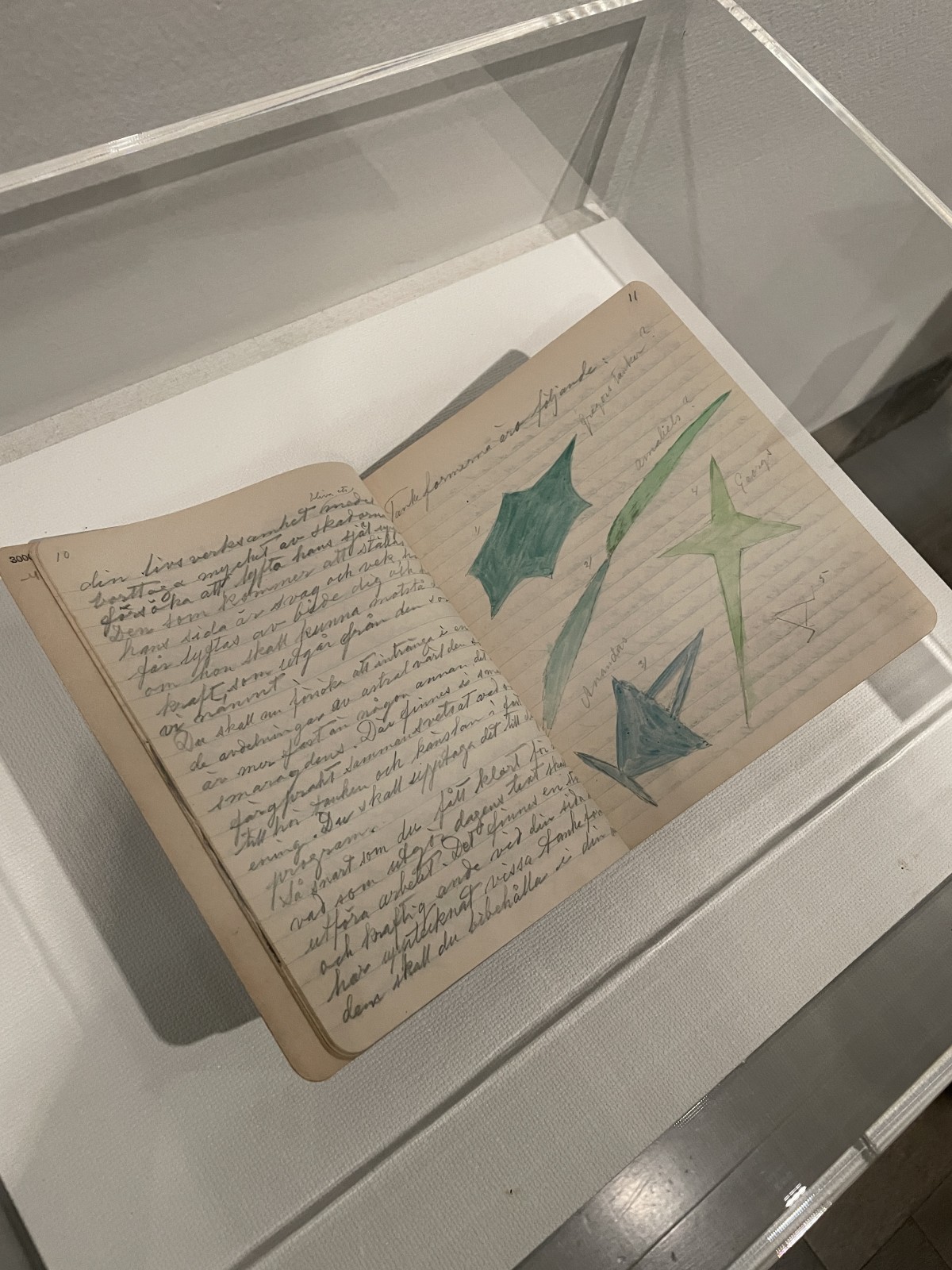

圧倒的に好きです。初期に描いていた植物の写実的な絵も好きだし、スピリチュアリズムに傾倒して生み出した抽象画も大好き。なんなんでしょう、あの色彩感覚は。そして絵はもちろん、彼女が残した膨大な量のノートもとてもよかった。

このあたり特にたまりませぬ。

これも大好きだった。え、すごくないですか?

またしても馬鹿デカさが伝わらないシリーズ。

植物的で、音楽的で、宇宙的で、原子的で。

こんなことある?っていうくらい素敵。

家に飾らせてくれ。

なんとなく、今回の日本初回顧展で影響を受けるデザイン関係の人多いんじゃないかなぁと思いました。それぐらい現代に通ずる感覚じゃないですか。同時にこれが長らく知られていなかった美術史の闇も感じますが。

あと、想像の20倍くらい人がいてめちゃくちゃ驚きました。チケット売り場も長蛇の列。正直観ずらいと感じるくらいに。ユーロスペースでのこともあり、ヒルマの人気っぷりをなめていました、大変失礼いたしました。

こういうの大好物です。

でも、観られて本当によかったです。これを逃していたら相当落ち込んでいたことでしょう。

そして2階でやっていたコレクション展「フェミニズムと映像表現」も観てきました。

写真撮るのマジで下手くそか……。

映像作品って、あまり観る機会がなくて馴染みがなかったのですが、すごかったです。

一作品が30分近くあったので体力的に出光真子さんのふ「シャドウ パート1」と「清子の場合」」しか観られなかったのが悔しい。あと、この会場も人が多くて落ち着いて観るには少々プレッシャーがあったので(それぞれの映像作品に設置された2〜4つのヘッドフォンをつけて視聴するスタイルでした)、やっぱり。

でもそのふたつが頭バチコーンと殴ってくる素晴らしさで。

1970〜80年代に製作された作品だったのですが、女性がやりたいことを突き通して生きることのいかに難しいことか、というメッセージは2025年の今でも痛く響くもので、ひとり静かに膝を打っていました。

あぁ、いまさらここで書いても観てもらえないのがもどかしい!ヒルマも出光真子さんも、また観られる機会があれば必ず情報をキャッチしてお知らせします!乞うご期待!

だいぶボリューミーになりましたね。最後まで読んでいただた方、ありがとうございました。次回のニュースレターでは、またイギリス旅行の続きを書いていきます。意外と覚えているものでびっくりです。ではまた。

すでに登録済みの方は こちら