【Wildflowers Letter vol.28】書く女たちの「連続体」

メリークリスマス!あんなに分厚いまるでこたつソックスも履きすぎると穴が開くんですね、ミホ子です。

皆様いかがお過ごしでしょうか。わたしは最近胃が弱っているのか、何を食べてもすぐに気分が悪くなってしまい、非常に困っています。胃の頑丈さだけが取り柄だったのにな。

この火を灯し続ける

誰もが発信者となり得る現代において、わたしが書く意味、あるいは意義とは何なのか。ほとんど生活の足しにもならないのに書く必要があるのか。なぜ書きたいのか。これらの問い(あるいは教授X)は、何度答えを出しても、忘れた頃にまたやってきて、頭の中を支配してきます。だから、書くことを抑圧されていた時代に書いてきた女たちの話が聞きたかった。彼女たちの創造力に触れることで自分に正直になりたかった。書かずにはいられない衝動を肯定してあげたかった、とも言えるかもしれません。

そんなときにあの小川公代さんが「書く女たち」というタイトルで講演されることを知り、大急ぎで参加申し込みをしたのが二ヶ月ほど前だったでしょうか。今月は何かとバタバタしていたこともあり、すっかり失念していたのですが、奇跡的に前日に思い出し、無事参加してきました。

「家庭の天使を殺すことは、女性作家の仕事の一部だった」

女性が職業作家になるには、自分ひとりの部屋とお金が必要だと説いたヴァージニア・ウルフ。そんな彼女が敬意を表していたのが、リビングの小さなテーブルで人目を憚りながらも小説を書き続けたジェーン・オースティン。オースティンの代表作『高慢と偏見』を愛読し、翻案小説『真知子』を書いた明治の作家・野上弥生子。彼女たちを軸に、十九世紀から二十世紀初頭にかけて、書くことを選んだ女たちに立ちはだかった壁とは何だったのか、そして、それでも書き続けた彼女たちの時代や国をも超えて響き合う抵抗の文学について、深く考えることのできた時間でした。

引用した一節の中にある「家庭の天使」とは、イギリスの詩人コヴェントリ・パトモアの長編詩『家庭の天使』に由来しており、ヴィクトリア朝時代の良妻賢母像の代名詞として使われてきました。そんな「家庭の天使」は殺さなければならないと唱えたのがウルフですが、近年ウルフの再評価が進んでいる背景には、社会からの圧力や構造的な差別によって苦しめられている現代の女性たちとの共鳴があるのかもしれません。

ウルフの時代から約100年前のイギリス(当時はイングランド)は、体制派と反体制派の衝突が激化し、社会全体が緊張状態にありました。そんな状況下で、女性がリベラルな思想を表明することは大きなバックラッシュを伴うものであったのは想像に難くありません(現代でもそうかもしれませんが)。その不安定な時代に生きたジェーン・オースティンはラブロマンス小説の書き手として知られていますが、昨今のフェミニズム研究によると、彼女はただロマンスを描いたのではなく、社会通念に屈することなく自らの意思で人生を決める女性像を、ロマンス小説という社会に受け入れられやすい形に変換して表現を試みたのではないかという見方も広まっているのだとか。実際、オースティン自身も二度プロポーズをされますが、どちらも断り、生涯未婚のままだったそうです。特に二度目のプロポーズは、一度は承諾するも、作家になる夢を諦められず、翌朝に断りにいったという逸話もあります。女性に相続権もなく、財産を持つことができないために結婚する道しかほとんどなかった環境下で、作家を志すことがいかに強い決意が必要だったかと思いを馳せると、自然と書く力がみなぎってくるのを感じます。

そんなオースティンの意思に共振したのが、遠く離れた明治の日本に生きる野上弥生子でした。師事していた夏目漱石が留学から持ち帰った世界文学を読むなかで、彼女が一際感銘を受けたのが『高慢と偏見』でした。その『高慢と偏見』のアダプテーション作品と言える小説『真知子』の主人公・真知子は、読書好きで知的好奇心が旺盛、結婚話を断るなど、エリザベス(『高慢と偏見』の主人公)との共通点がいくつもありますが、終盤では真知子の恋人の子を身籠った友人を擁護するというケアの精神を持つ女性として描かれています。

軽井沢で見た野上弥生子の別荘。

全体を通して、小川さんご自身の読書体験をたどる形でお話しいただいたのが、とても印象的でした。駐在妻としてマレーシアに滞在していた頃、家庭のケアや妻としての役割を担わされ、自分の執筆の時間が取れない経験をしたことで、家庭の天使像に苦しめられてきた女性たちの内面を深く理解することができたとのお話には、壮大な文学史も、個人/自分の物語に落とし込むことで身近なものになり得るのだなと感じました。読者の経験値に応じて物語の理解度が増していく、という言葉にもうなずくばかりで、わたしも最近実感しているところです。様々な体験を経たからこそ深く響くものがあるし、書けるものもあるのだと勝手に拡大解釈しています。

発破をかけて回るのが自分の役目とおっしゃる小川さん。まさにわたしは火をつけられている人間のひとりです。「バックラッシュに対抗するには、学ぶことをやめず、女性として直面する問題について対話し続け、創作に反映すること」そんな結びにグッときたミホ子なのでした。

川越は結構遠かったですが、行けて本当によかったです。あと、明治の世で『高慢と偏見』を原書で読めた野上弥生子はどう考えてもかっこよすぎます。

『ダロウェイ夫人』に導かれて

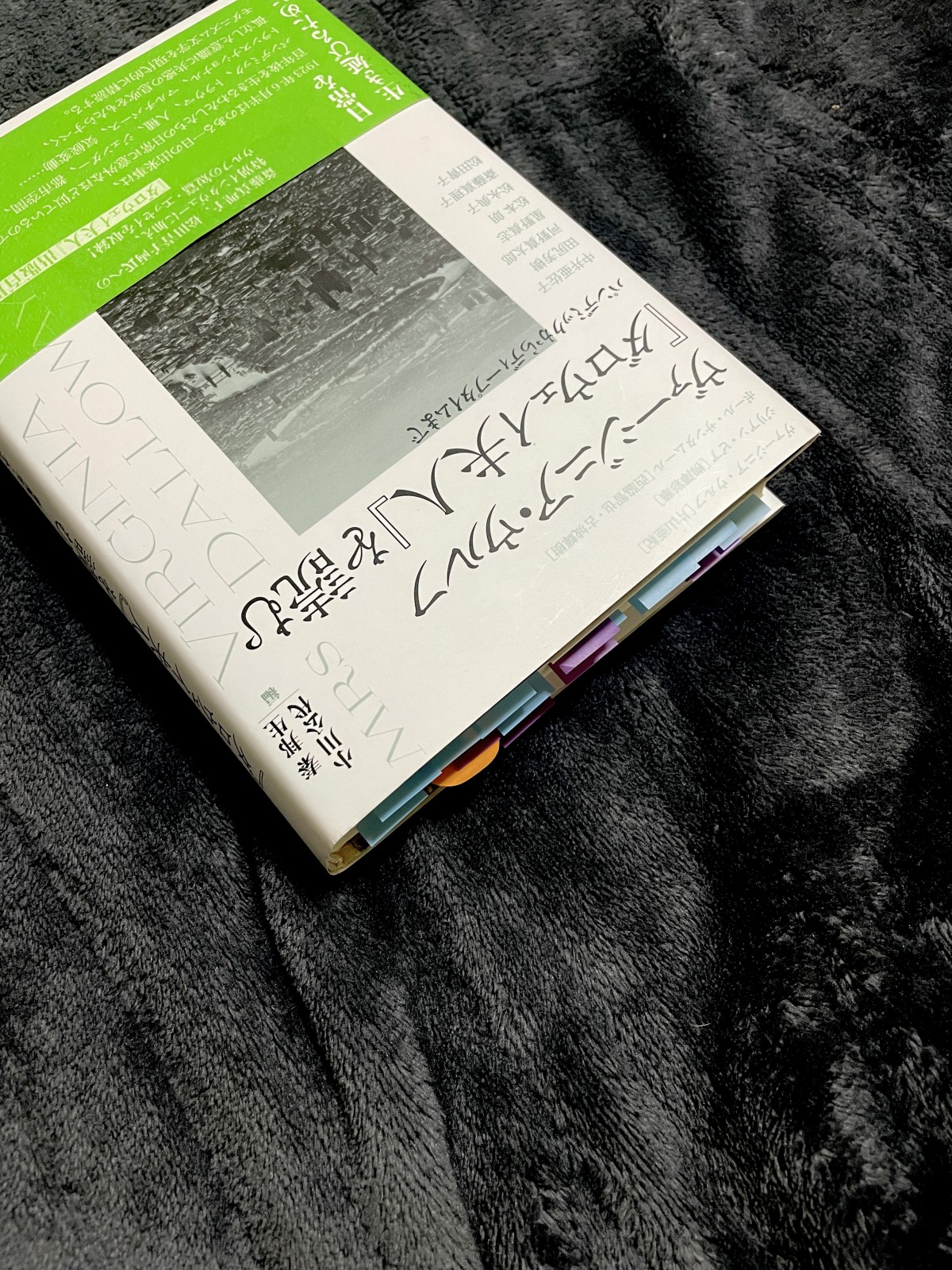

今年中に読んでおきたい本は何だろうと考えたときに頭に浮かんだのが小川公代さんと秦邦生さんによる編著『ヴァージニア・ウルフ『ダロウェイ夫人』を読む』でした。『ダロウェイ夫人』の出版百周年を記念して刊行されたこの論文集は、今年読んでこそではないでしょうか。(ちなみに、そんな記念年である今年の六月、わたしは単身ロンドンに飛びました。ちょうど作中の舞台である六月のロンドン。旅行を計画した時は気づいていなかったけれど)

「知」の集合体って感じで、読んだだけで頭が良くなった気がします。

様々な角度から『ダロウェイ夫人』および関連作品が論じられていて、とても刺激的な一冊でした。特に星野真志さんの「都市とモダニズム-英語圏現代文学における『ダロウェイ夫人』の残響」という論文が大変興味深かったです。なぜ『ダロウェイ夫人』が現代の作家たちに対してインパクトを持ち続けているのか、という問いを探った論文なのですが、そのなかで紹介されていたナターシャ・ブラウン『アセンブリ』という小説のある一節がずっと心に引っかかっています。その理由が、『ダロウェイ夫人』とのプロットやモダニズム的形式を用いたテクストの類似性、または非類点を語る主旨からはズレている観点なのですが、せっかくなので書き残しておこうと思います。

『アセンブリ』の語り手は、努力と才能によってロンドンの金融街シティの投資銀行で働く黒人女性。職場の同僚(白人男性)から、彼女が昇進できたのはアファーマティブ・アクションのおかげであると暗に揶揄される彼女が、上流階級の白人男性であるパートナーとの関係性を独白する場面を引用します。

彼の存在は私の存在を保証して、彼ら〔同僚たち〕にとって私が正しい類の多様性なのだと請け負ってくれる。お返しに、私は彼がリベラルであることに信憑性を与える。昔から金持ちの家系に生まれた政治的重荷をいくらか軽くしてあげる。中道左派の立場を保証してあげる。

これ、いわゆる「わたし○○(マイノリティ)の友達いるから」論法なのではないでしょうか。この論法の薄っぺらさをこんなにも皮肉に表現できるなんて…。その他にも、日本ではそもそもアファーマティブ・アクションやパリテの概念が壊滅的なことや、欧米におけるアジア人差別の現状など、色々な問題が一気に想起されました。すごい一節だと思います。でも、松永典子さんの「『ダロウェイ夫人』をこれからも日本の大学で読むために-フェミニズムの差異、交差性、人種」で言及されているように、多くの人権運動の始まりは米国の黒人女性の経験から生まれたものであることを踏まえると、この連鎖反応も必然なのかもしれない、とも思ったり。

あとは、松田青子さんのインタビューで書かれていた、翻訳家の川本静子さんがおっしゃっていたという女性の「連続体」という概念がわたしは好きです。言語、文化、思想、時代などのあらゆる観点からしても一見なんの繋がりもないように思える文学が実はつながり合っていることがある。それはきっと作者も想像し得なかった場所で。小川公代さんが解説してくださった「書く女たち」もそういうことなのだと思っています。わたしはそんな文学的シスターフッドが大好きで、いつも勇気づけられるし、わたしもその末端にいたいと心から思います。そしてそこには翻訳家や研究者、出版社や本屋などといった数えきれない人たちからのバトンリレーがあったことももちろん忘れてはならないですね。その人たちのおかげでわたしは千年前の小説も、地球の反対側で書かれた物語も読むことができるのですから。

一つの小説をこんなに多角的に読むことができるなんて、わくわくしますね。あまり読んだことのないタイプの本でしたが、非常に面白かったです。ウルフ祭りよ、永遠に。

ちなみに上記の講演会でこの本にサインしていただいちゃいました。いえーい。至極嬉しいです。書いていただいている時、お話ししたいことは山ほどあるのにヒヨッて何も話せないのが毎回悔しいです。

今回のニュースレターはこんなところで。これが今年最後の配信になるのでしょうか。まだ分かりませんが、念のため言っておこうと思います。良いお年を。

すでに登録済みの方は こちら