【Wildflowers Letter vol.26】わたしが愛犬を亡くしたときに語ること

こんばんは。 週六日寝込む日々を送っておりました、ミホ子です。ようやく復活の兆しが見えてきたので筆を手に取りました。11月は本当に厳しかった。

このニュースレターは記事を書き溜めることをほとんどしていない(できない)ので、毎回フレッシュなわたしの言葉を発信しています。故に今回はちょっぴりしんみり回。実家のワンコがお空に旅立ってしまったのです。

わたしは田舎の出なのでたぬきやハクビシン、時には猿や鹿なんかも見かけてましたし、野良猫も今より多かったように思います。また、隣に住んでいた祖父母が養鶏をやっていたこともあり、動物は昔から身近な存在でした。物心ついた頃から犬も飼っていました。シェットランドシープドッグは初めて覚えた犬種名です。今ではあまり考えられませんが、その頃は庭に古屋を建てて外飼いしていました。よくその古屋に妹と入って遊んでいたのを最近写真を見て思い出しました。その子が記憶の姿より小さく感じられたのはわたしが小さかったからですね。電車が好きなのか嫌いなのか、家の裏を走る東海道線に向かっていつも吠えているような子で、散歩に連れていったときに運悪く走る電車に鉢合わせてしまうと電車に向かって一目散に飛び出していき、わたしと妹はよく引きずられて怪我をしていました。それでも彼の美しさ長毛をブラッシングするのが好きでした。いつも通り小学校に向かうある朝、彼がじっと横になったまま動かなくなっているのを母が見つけました。少し前から腸の病気を患っていたのです。まだ8、9歳だったと思います。その日に家族みんなで家の裏庭に埋めてあげました。わたしは手を合わせながら病気が怖くて世話が疎かになっていたことを必死に謝りました。墓石のかわりに海で拾ってきた大きな石に姉が彼の似顔絵を描いてお供えしました。その似顔絵がそっくりだったのをよく覚えています。

それから少し経って、小学校の教員をしていた父が授業の一環で犬を飼うことになり、新たにお迎えすることになったのが、ウェルシュコーギーの女の子。平日は父と一緒に登下校し、土日を我が家で過ごすというなかなかにハードなスケジュールをこなしていました。学校でたくさんの人に可愛がられてきたからか、授業課程が終わり、本格的に家で過ごすようになってからも通りすがった人には誰にでもすぐお腹をみせるような子でした。番犬としての才能はなかったみたいです。わたしは元々歩くのがあまり好きではなかったので、犬の散歩にはあまり行きませんでした。先輩犬にずいぶん引きずり回されたのがトラウマになっていたのかもしれません。庭の芝生にいつも背中を擦り付けてマーキングをしていたをよく覚えています。ある朝、寝ていたわたしに母が半泣きになりながら犬が動かないことを知らせにきたのですが、すぐに起き上がることができませんでした。またやってしまった、と後悔の念にかられるのと同時にどうして大した面倒も見ていないくせにこんなに涙があふれるんだろうと自分の不誠実さとちゃんちゃらおかしい矛盾に呆れ、己を恥じました。涙を流す資格なんて自分にはなかったからです。先輩犬が眠るお墓に埋めてあげました。学校に向かう前にも、家に帰ってきたときにも二匹に手を合わせましたのが習慣でした。いつからやらなくなってしまったのかと、今書きながら少し呆然としています。

そのコーギーを亡くしてからまだ行く日もたたないある日、父がまた犬を飼うと言い出しました。なぜまだ傷も癒えぬうちに他の子を迎えようとするのか。その心理をまったく理解できなかったわたしは父を心底軽蔑しました。そしてわたしは家族に対して宣言しました。わたしは一切の世話をしない。はじめから距離をとることで情を移さずに済むと思ったのです。またあんな思いをするのはごめんでした。安全地帯にいたかったのです。

わたしは宣言通り世話という世話を一切しませんでした。多分、ご飯をあげたこともないですし、糞の片付けをしたのも数える程度です。家族は彼を連れてよく旅行に行っていましたが、わたしはほとんど同伴しませんでした。この頃は心底関心を持っていなかったといえるでしょう。

そして今、なんというザマでしょう。わたしはまた同じ過ちを犯していたようです。彼は今年の三月にDM(変性性脊髄症)という病気を発症。最初に後ろ足が動かなくなるとあっという間に吠えることもできなくなり、夏には前足にも症状が進行し、ほとんど歩けなくなっていました。あんなに吠えすぎなほど吠え、家の中や庭を力一杯走り回っていたのに。日に日に弱っていく彼の姿に、どうしてこれまでずっと抑えていた感情が溢れるのを止めることができたでしょうか。最近は食事をとることもままならなくなり、そろそろ覚悟しなくてはいけないかもしれないと聞いていたので、会える時は会いに行かなくてはと思い、実家に帰ったのが十一月五日です。お昼頃に到着する予定だったのですが、朝から体調が悪くなかなか支度をすることができませんでした。今日はもう無理せず行くのをやめようかとも思いましたが、なぜか今日行かなければ後悔する気がして、動かない身体に鞭を打って必死に駅に向かいました。電車に乗っている途中に体調が更に悪化し、軽いパニック状態に陥りましたがなんとか誤魔化してやり過ごし、結局実家に着いたのは夕方でした。わたしの声や匂いに反応するかのように顔をこちらに向ける彼の目はまだ生命力を宿していました。たっぷり撫でてやると嬉しそうな表情をし、弱々しくもわたしの手をなめてくれました。まだ大丈夫。そんな少しの安堵を感じたのもつかの間、すぐに残酷な現実が手から伝わってきました。骨だ、と思いました。長毛故に見た目では分かりづらいのですが、全身の筋肉と脂肪がすっかり落ちてかなり痩せ細っていたのです。よく見れば顔も一回り小さくなっている気がして、本当にご飯が食べられなくなっていることを実感しました。その後まだ何も食べていなかったのでリビングで軽食をとっていると、突然彼が身体を起こし、自分で移動して水を二、三口飲みました。もう自力では飲めないと聞いていたので驚いたわたしと両親はたくさん褒めてやりました。わたしが帰ってきてやる気が出ているのか?なんて思っていると、彼の呼吸がみるみる荒くなり、様子がおかしいと慌てた父が駆け寄ります。人間が酸欠状態になった時に身体がバクンバクンと飛び跳ねる、あの状態でした。そんなまさか、と思いながら必死に名前を何度も呼びました。まだ大丈夫。今じゃない。早すぎるよ。しかし彼が戻ってくることはなく、そのまま天国へと旅立ってしまいました。わたしが実家に帰宅してから三十分後の出来事でした。

日帰りの予定でしたが、急遽一泊することになりました。しかし薬を持ってきていなかったこともあり、一睡もできずに翌朝を迎えました。だんだんと白んでくる空を見ていると、突然彼が庭を全力で駆け回っているイメージが頭に浮かんできました。その時心の底から、あぁ良かったねと思いました。その思いとは裏腹に涙が溢れてきました。もう枯れるほど涙を流したと思っていたのに。彼の幸せを喜んでいるはずなのになぜ涙が出るのか、分かりませんでした。その日の午後には火葬車が来て、彼は骨だけになりました。

死を、もっと受け入れられると思っていました。生きとし生けるもの、皆いつかは必ず死にゆくものなのですから、ものすごく寂しいかもしれないけど悲しいことではないと思っていたのです。大好きな祖父が亡くなった時も泣き崩れる祖母を支えるのに必死で悲しみに暮れている暇がなかったのもありますが、喪失感で何も手につかなくなるようなことはありませんでした。

今思うのは、祖父の死に対しては後悔が少なかったのかもしれません。認知症を患い、時折祖母のことも分からなくなっていた祖父と会う時は比較的記憶が残っていた昔の話を一緒にしたり、最後の一ヶ月間、祖父はずっと入院していたため家にひとりになってしまう祖母が心配だったので一緒に住まわせてもらったり、自分なりにできることをやろうと決め、行動に移しました。でも、今回は違いました。きっと関係を持とうとすらしなかった報いです。

彼とは人と犬、というより、動物と動物として接していました。家族の長だったつもりなのか、誰かが家を出る際にいつも吠える彼をたしなめるときはとにかく目をじっと見つめ、視線を逸らさず、静かにするよう目で訴えました(これでかなりの確率で大人しくなったのです)。彼のリードを持てば、彼がわたしより前を歩くことを許しませんでした。関係性を示すためです。本当に、これくらいしか彼との思い出がありません。わたしは愚かでした。

彼を失ってから約一ヶ月。机に向かう気になれず、なかなかニュースレターを更新できずにいました。このことをニュースレターとして配信すべきなのかも悩みました。自分の気持ちも体調もぐちゃぐちゃで、なにをやろうにもうまくいかない毎日。でも、ようやく整理がついてきたように思います。そのきっかけは、やはり本でした。

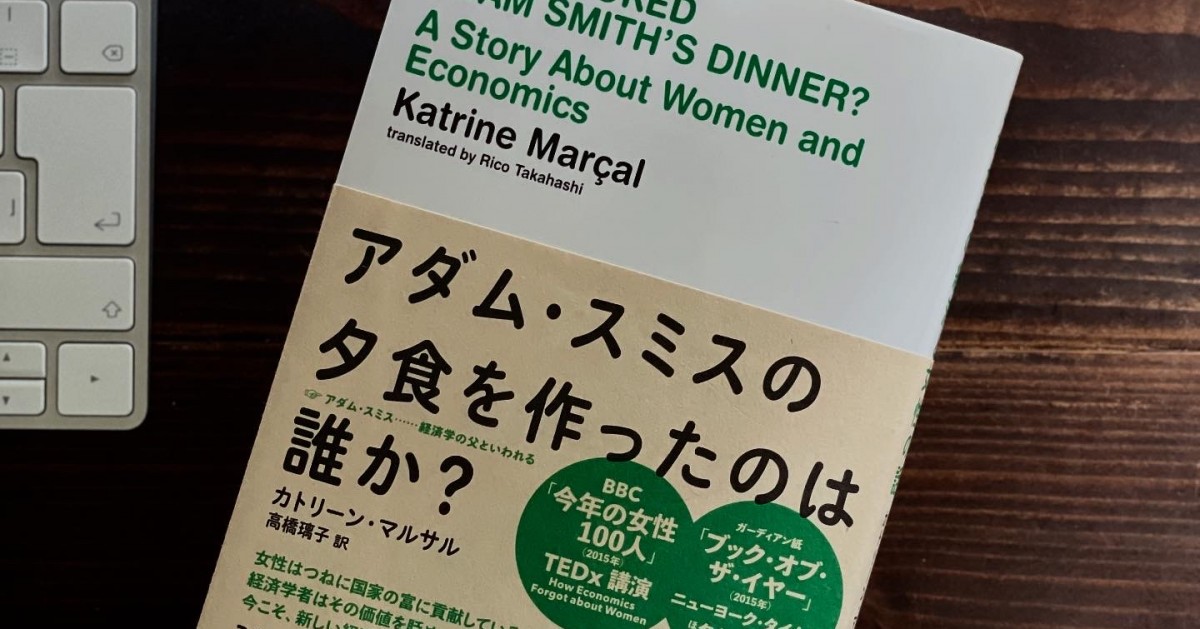

ふと、自分のために選書してあげようと思ったのです。これまで書店員として、友人として、多くの本をその人のことを思いながら選び、贈ってきました。それを今のこのボロボロなわたしにやってあげるとしたら、どんな本がいいだろうか。そんなアイデアが思い浮かんだ瞬間、すぐに何冊かの本が頭に思い浮かびました。いずれも読んだことのない本でした。どうして内容を知らないのに今読むべきだと思ったのかは分かりません。ただ、時折こういったひらめきが降りてくることは今までにも何度かありました。そのときカフェにいたわたしはその直感に従いすぐに近くの本屋に向かい、在庫があった本を買い、なかった本のいくつかを注文しました。※リストは記事の最後に記載しています

そのなかでも『ペットを愛した人たちがペットロスについて語ったこと』は、わたしに彼のことを書く力を与えてくれました。著者であるサラ・ベイダー自身が愛猫を亡くしたときになぜペットロスに関する本がないのかと思い、企画に至ったという本作。メイ・サートンやレイモンド・チャンドラー、ビリー・ホリデイなど多くの作家やシンガーたちがペットの喪失について語ったインタビューやエッセイ、書簡などがまとめられており、うっかりカフェで読んだわたしは涙をこらえることができず、終始ものすごいしかめっ面をしながら涙していました。心底マスクをしていて良かったです。心に空いた穴を、その貫く痛みや悲しみを吐露する彼らの言葉にわたしの意固地になっていた心が震え、共鳴したような感覚がしました。同時に、わたしも言葉を尽くすことを自分のためにしてあげてもいいのかもしれないと思えたのです。大きな喪失感の抱き締め方は人それぞれですが、わたしの場合は書くことだと思ったのです。

彼はわたしに、愛することを恐れるなと教えてくれたように思います。なんて優しく、聡明な子なのでしょう。今はたくさんの仲間たちと思う存分駆け回っていることを願うばかりです。再会したときにこちらでできなかった分も目一杯可愛がるのを楽しみに。またね。

※『自省録』マルクス・アウレーリウス

『ペットを愛した人たちがペットロスについて語ったこと』サラ・ベイダー

『心にとって時間とは何か』青山拓央

『物語とトラウマ』岩川ありさ

『フラッシュ』ヴァージニア・ウルフ

すでに登録済みの方は こちら