【Wildflowers Letter vol.6】わたしなりのシスターフッド

今日は久しぶりにお天道様を拝めましたね、ありがたや。

これはお月様

風邪を引きました

春が待ち遠しい今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

ワタクシは絶賛喉風邪を拗らせ中でございます。肩甲骨と首と肩がバキバキ子です。何年ぶりでしょう、風邪を引くのなんて。喉は唾を飲み込むだけでどえらく痛いし、頭は重くてぼーっとしてしまうし、咳もやばい音がしてきたし、吐き気もあるし、正直かなりしんどいです。えーん。なんで熱だけ出てないんでしょうか。いや、不幸中の幸いなんですけど。

絶対この間会ったフランス人の彼からうつされたんですよねー。今後会うこともない人間から風邪だけうつされるなんて悔しい大損いらない置き土産すぎ。

あぁ、PCと向き合っていると目が回る。今回のニュースレターはいつもより短くなるかもです。Amazonで頼んだ喉スプレーと喉飴、早く届かないかな…

『Ruby』伝説的に素晴らしい

そんな本日は待ちに待ったJENNIEちゃんのソロアルバム『Ruby』のリリース日でしたね。もうお聴きになりました?お聴きになりましたよね、野暮な質問でした。

本当に大天才で大優勝なんですが。個人的には「start a war」と「Love Hangover」と「ZEN」が好きです。いやでも「like JENNIE」も最高のバイブスなんですよね、タイトルからお分かりになると思いますが。ここで韓国語のラップかましてくるあたり本当に痺れます。というかこのアルバムは本当にハズレ曲がないです。プロデューサー関係は全然明るくないのですが、最強の布陣でつくられていることだけは理解できる感じですね。MVも見たことがないジェニちゃんばかり&でもみんなが大好きなジェニちゃんしかいなくて、本当にどんだけ己を更新するんですか。流石自己プロデュースの申し子…。

というか、「start a war」はもしかしてもしかすると「APT.」をサンプリングしているんですか教えて有識者…!心臓痛い案件すぎますって…!!

お願いだからツアーを回られる際は日本にも来て(涙)

国際女性デーのお供に

明日3月8日は国際女性デーですね。本当はウィメンズマーチ東京にいく予定だったのですが、この風邪のせいでオジャンになりました。はぁ、返す返す悔しいです。

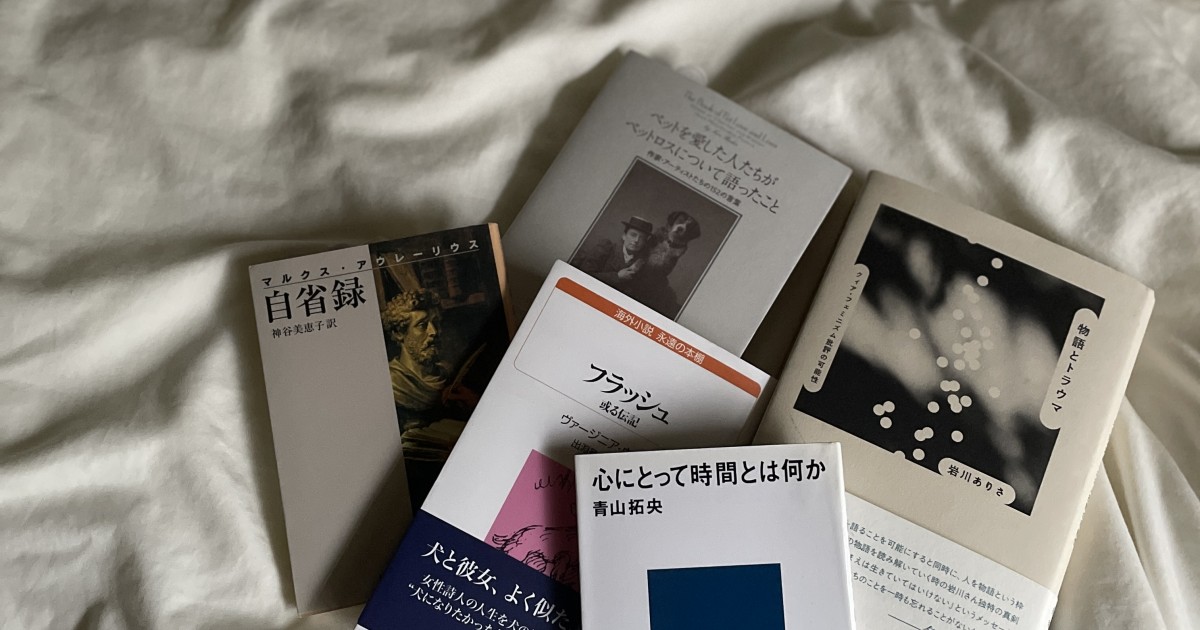

その代わりではないですが、こちらでわたしなりの「国際女性デーに読みたいフェミニズム本 入門編」をご紹介しようと思います。パチパチ。読みやすいものをチョイスしてみたので、フェミニズムに関心はあるけれどどんな本を手に取れば良いのか分からないという方の参考になれば幸いです。

左から紹介して参ります

『女が死ぬ』松田青子 わたしが最も尊敬している作家・松田青子さんの短編集。この短編集は歩いて配り回りたいくらい松田さんの魅力がぎゅっと凝縮されている一冊です。それと同時に様々な角度のフェミニズムを物語として追体験することができるので、自分のなかに落とし込みやすいのではないかと思われます。一行しかないお話もあり、気軽に読めるので忙しくてゆっくり本を読むことができない方にも大変おすすめです。ちなみに、このニュースレターの名前であるWildflowers Letterもこのなかに収録されている「ワイルドフラワーの見えない一年」という短編からインスピレーションをいただいております。ちゃんみなの「NG」と一緒にぜひお楽しみください。

『冬の蕾 ベアテ・シロタと女性の権利』樹村みのり 戦後、日本国憲法に男女平等条項——女性の権利がいかにして刻まれることになったのか、そしてその背景にいたベアテ・シロタという一人の女性の人生を辿る本書。昨年の朝ドラ「虎に翼」でも話題となった憲法十四条、そして二十四条は彼女の功績といっても過言ではないと思います。憲法の制定過程と聞くととっつきにくいかもしれませんが、コミックで描かれているのでご安心あれ。現代に続く男女平等の精神の礎を築いたこの物語を知ることで、先人たちが勝ち取ってきたこと、今わたしたちが勝ち取らなければいけないことがよりクリアに見えてくるのではと思います。

『自分ひとりの部屋』ヴァージニア・ウルフ フェミニズム本の古典であり、決定版でもあるのがこの本だと思います。本書はケンブリッジ大学で行われた「女性と小説」をテーマとした講演をもとに書かれており、一番有名なフレーズといえばタイトルにも使われている〈女性が小説を書こうと思うなら、お金と自分ひとりの部屋を持たねばならない〉でしょう。個人的に前半部分を〈女性が自由に生きるには〉と言い換えると今の感覚に近付くのではないかと考えます。ウルフが100年前に唱えていたことが現代でも変わらず叫ばれるイシューであることは非常に残念なことですが、彼女が今生きていたらどんなことをしていたのだろうと想いを馳せることで、この本と、ウルフと共に共闘することができるのかななんて思ったり。ウルフの入門本として、エトセトラブックスから刊行されている「ある教会」もおすすめです。

『男も女もみんなフェミニストでなきゃ』チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ 『アメリカーナ』『なにかが首のまわりに』『パープル・ハイビスカス』などで日本でも人気のアディーチェ。彼女を一躍有名にしたのが、この本のもととなった2012年のTEDでのスピーチ「We should all be feminists」でしょう。ビヨンセが歌詞に取り入れ、Diorが同タイトルをあしらったTシャツを発表し、スウェーデン政府が16歳以下の子どもたちに本書を配るなど、世界中に大きな影響を与えたのは明白ですが、それが#Metoo運動が活発になる何年も前のことであるというのは、改めて特筆するべきことのように思います。フェミニストという言葉は、以前よりは偏見は減ったかもしれません。しかし、自分はフェミニストだと臆することなく名乗ることはできるのか?そんな問いを己に、そして社会に投げかけるきっかけになる一冊です。

『母親になって後悔してる』オルナ・ドーナト この本が日本で刊行されたのは2022年のことですが、当時書店員をやっていたわたしもタイトルにかなり衝撃を受け、仕入れたはいいもののお客さんに手に取ってもらえるか心配だったことを今でもよく覚えています。それほど、たった三年前の日本においてもタブー視されているテーマである感覚があったのだと思います。著者は子供を持たないと決めているイスラエルの社会学者ドーナト。彼女のインタビューに答えたのは「今の知識と経験を踏まえて、過去に戻ることができるとしたら、それでも母になりますか?」「あなたの観点から、母であることに何らかの利点はありますか?」という質問に「ノー」と答えた23人の女性たち。母親になることを選択しない女性について語られること、または女性自身が語ることはあれど、”母親になったことを後悔している”女性が言葉を持つことが今まであったでしょうか。本書はそんな彼女たちの声を引き出し、かたちにした著者の13年に及ぶ調査報告書。必読です。

『らんたん』柚木麻子 日本の女子教育の歴史を紐解くと、そこには徳川十三代将軍家定の御台所である天璋院篤姫から始まるシスターフッドの物語がありました。本書は著者の母校である恵泉女子学園の創設者・河井道の生涯にせまった一冊。これほどまでに女子教育に貢献した人物で、その交友関係も津田梅子、新渡戸稲造、平塚らいてう、村岡花子など錚々たる顔ぶれであるにも関わらず、彼女の名前があまり知られていないことは甚だ遺憾なので、NHKはすぐに本書を原作とした大河ドラマを制作するべきだと思います。それほどまでに途切れかけていたこのシスターフッドのバトンを著者がわたしたちに繋いでくれたのだから、次はわたしたちが次世代にそのバトンを渡さなくてはと思うのです。近年で最も胸が熱くなった小説のひとつです。

以上、わたし的「国際女性デーに読みたいフェミニズム本 入門編」のご紹介でした。

疲れた…!なんだかんだ普段より書いているし、Amazonで頼んだ喉ケアグッズもとっくに届きました。もう脳みそが限界ですので、今回のニュースレターはこんなところで終わりにしたいと思います。ではまた次回〜。

すでに登録済みの方は こちら